コーヒーミルの粒度分布・味の違いの比較検証は信じて大丈夫なのか?プロが徹底解説!

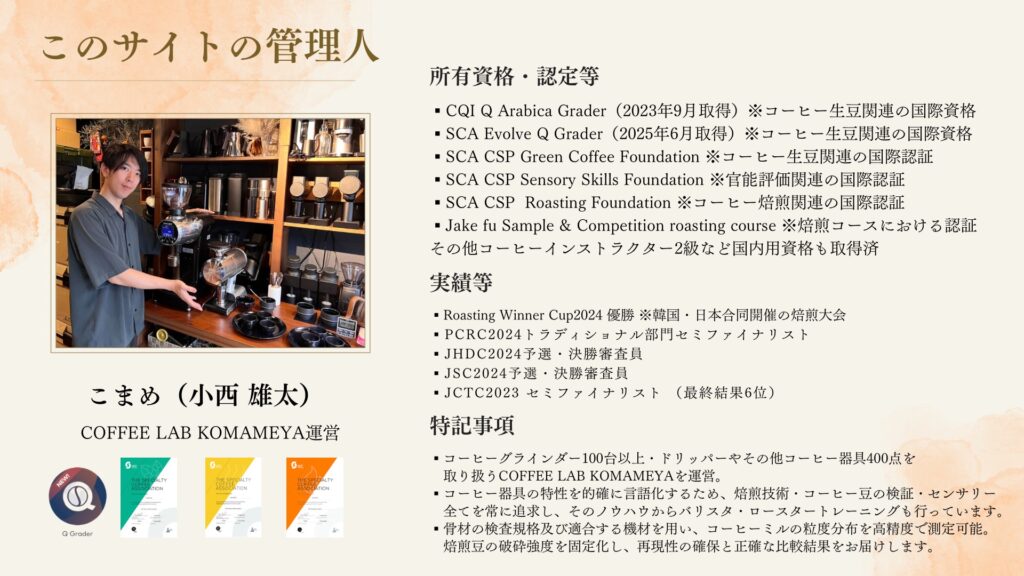

関西/大阪梅田から1駅の場所でコーヒー器具専門店・検査機関を運営しているCOFFEE LAB KOMAMEYAの小西です。

今回はコーヒーミルの性能に直結し、抽出にも影響を及ぼす粒度分布について解説します。

現在コーヒーミルの粒度分布を比較した記事や動画は数多く見られますが「その検証結果は本当に信じて大丈夫なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?

多くの検証は方法が具体的に明示されておらず、検体量の不足や測定誤差の問題も多いため”信頼性・正確性”という面で曖昧なものが多く散見されます。

もし提示されたデータが不正確でそれを信じてしまったとしたら、こんなリスクがあるかもしれません。

- 消費者:自分に合わないので使わない。資金・機会損失が生まれる。

- 企業:後にクレームが発生する。信頼性低下。在庫リスク。

当店では上記のようなユーザーと商品のミスマッチを可能な限り低減するため、粒度検証の基準について複数のJIS規格に基づいて定義し、検証精度の向上に努めています。

また、粒度検証で無視されがちな検体そのものの再現性に関しても独自の規格を設け、一般的な比較・検査機関では行えない領域の試験が可能です。

これにより、

- どのように粒度分布のデータを訴求材料として生かすことができるのか

- 粒度分布の評価から、実際の抽出や風味にどう繋がるのか

- その機器を購入・取り扱いして後悔しないか

ということについて、情報を取捨選択し判断できるようになります。

当記事では、そのための検証方法と精度の根拠について詳しく解説します。

なぜ粒度分布の信頼性が問題になるのか

時折、製品の優位性を示すために他社製品との比較事例が提示されることがありますが、試験の方法次第では印象を操作してしまう可能性もあり、本来は高い透明性が求められます。

また、最近ではアプリや手持ちの機器でも粒度分布を詳細に計測できる事を謳う機器が登場し、あたかも正確な測定ができているかのように誤認してしまう事象もあります。

Check!

その精度は偏差を計算すれば明らかに低いことが数値的にも判明しており、使い方によってはコーヒーミルの性能について誤った認識を生むでしょう。

そのような問題を解決するためには、少なくとも下記の課題を解決することが重要です。

- 検体量は適切か

- 試験回数は十分か

- コーヒー豆は検体として再現性が高いか

当店では上記の点に関して、研究資料として公開可能な数値に落とし込んでいます。

当店が採用する検証基準

当店は複数のJIS規格(A1102,Z8801,Z8815,M8706)を併用し、コーヒー粉を細骨材相当として扱い、他分野でも通用する測定作法に準拠します。

振とう機・篩・秤の選定について

JISに則り、試験用篩はJIS適合篩のみ。振とう機は上下動・水平動を与える振とう条件を満たすものを使用しています。

更にJIS規格規定上よりも高い分解能(0.001g単位)の秤を用いて、微細な粒度の違いを数値化できるよう設備を整えています。

検証試料の使用量・通過量許容範囲

JISに基づいてコーヒー粉を細骨材に近しい粒子径として扱った時、使用量を100gとして規定。

また、1分間の稼働につき各篩を通過する検体量が0.1%を下回った際を目処に試験完了とします。

質量減少・超過(ロス)の許容範囲

試験完了後の検体の合計重量が、試験前の検体の重量から増減した際の許容範囲はJISに基づいて1%未満とする。1%を超過した場合は試験結果は無効とする。

当店ではロス率の範囲は0.2~0.4%で、当基準を満たした上でロス率も公開しています。

試験回数とミルの精度評価について

当店ではJIS規格に基づいた測定を基本としながら、独自の拡張検証も行っています。

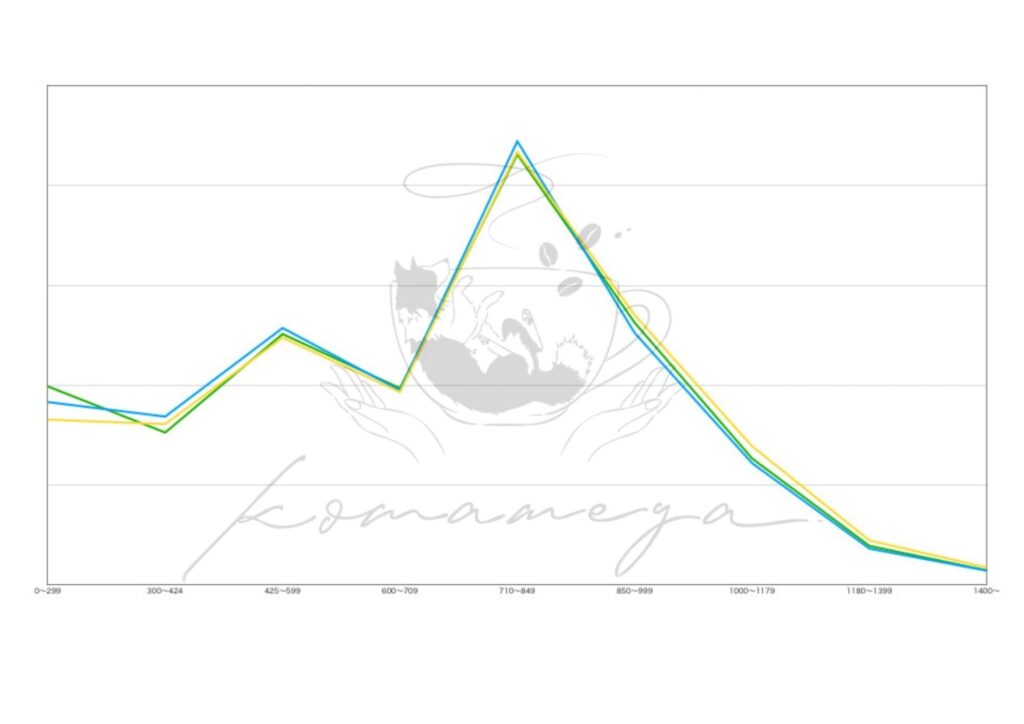

その一例としてコーヒーミルの同じ挽き目で3〜5回試験を行い、偏差・代表径を求めることでミル自体の精度を数値化することができます。

- 1回ごとの挽きでどの程度バラつくのか

- 主要粒径帯に対して分布がどれほどバラつくのか

上記2点の偏差を求め、どの程度そのミルの精度が担保されているのかを知ることもできます。

これは当店独自の視点による検証であり、単発試験では見えない「実使用に近い再現性」まで可視化できる点を強みとしています。

コーヒー豆の硬度と粒度分布の関係

一般に「焙煎度が深いほど豆は柔らかくなる」と言われますが、実際には膨張率や品種特性によっても硬度は変動します。

つまり”硬度が変われば粉砕のされ方も変わり、粒度分布に直接影響する”ということです。

硬度と粒度分布に関する検証はこちらをご参照ください

当店では、ランダムに取り出した検体の破壊強度(硬度)を複数測定し、その平均値と中央値を算出。統計的なばらつきも含めて把握しています。

このアプローチにより、検証前の段階で「硬度の揃った検体を用いる」ことが可能になり、ミルの性能だけを公平に比較できる環境を実現しました。

つまり、当店の粒度分布検証はコーヒー豆の条件そのものから再現性を担保していると言えます。

粒度検証から官能評価まで

一貫した評価体制

多くの検証は「粉砕 → ふるい分け → 集計」で終わります。しかし当店はそれに留まりません。

- 検体の製作:焙煎条件を固定し、硬度を測定して粒度分布比較の前提を整える

- 検証の実施:JIS準拠のふるい分けと試行回数でグラインダー自体のバラつきを確認可能

- データ解析:幾何標準偏差や変動係数を算出し、分布の広さや安定性を評価

- 官能評価:資格や大会審査員経験を活かし、実際の味わいにどう結びつくかを確認

この一連のプロセスを一つの機関内で完結できるのは当店ならではの強みです。

データと風味の両方から結論を提示できるため、単なる「数字の羅列」ではなく、実際に役立つ知見に落とし込むことができます。

また精度の高い官能評価を行うには、訓練と実績が不可欠です。当店は日々の検証だけでなく、国際資格・認証取得や競技会出場を通じてスキル維持を図っています。

- Q Arabica Grader(2023年9月取得)

- Evolved Q Grader(2025年6月取得)

- CSP Sensory Skills/Roasting/Green Coffee Foundation

- 大会審査員(JHDC2024・JSC2024)

- ROASTING WINNER CUP 2024 優勝(韓国・日本の合同大会)

- Panama Roasting Competition 2024 セミファイナリスト

- JCTC2023 日本国内6位

2025年にもJCTCという味覚の判断と速さを競う大会に出場し、惜しくも予選3位/20位でしたが8問全問正解かつ4分10秒(8分上限)でした。

このように常時自身の味覚スキルを維持・研鑽することで、数値データと味覚の両面でコーヒーミルの一貫評価ができます。

まとめ

コーヒーミルの粒度分布は、見た目や単発の数値比較だけでは正確に評価できません。

JISなどの一定の規格に基づく検証・豆の硬度測定・再現性の確保・官能評価の組み合わせによって初めて、信頼性のあるデータが生まれます。

当店はデータの精度だけでなく、検体設計から評価まで一貫して行える体制を持つため、研究用途に耐えるデータを提供可能です。

当サイトで今後提供する無料記事や有料PDFで「精度の違い」を体感していただき、さらに詳細なデータが必要な方は”依頼型プラン”や”お問い合わせ”にてご依頼ください。